Ко дню рождения абхазского режиссера информационный отдел ВААК подготовил материал о его жизни и творчестве.

Селма Базба

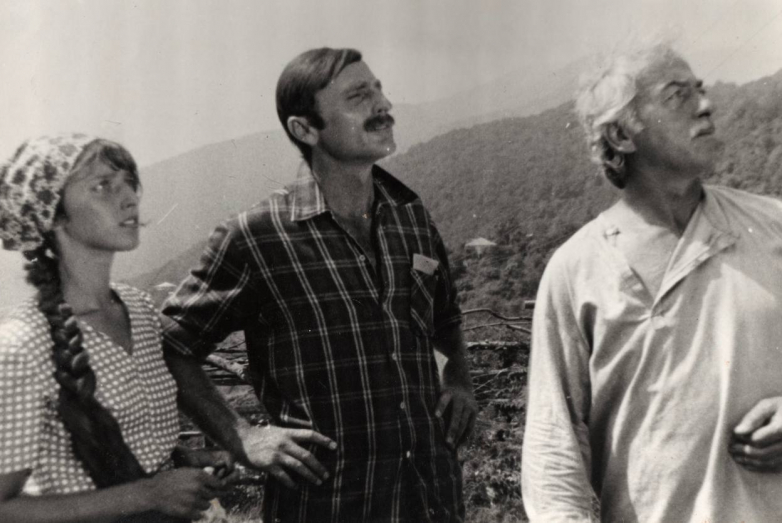

Режиссер, народный артист Абхазии, сценарист, член союза кинематографистов России, директор киностудии «Абхазфильм» – и все это о Вячеславе Аблотия, стоявшем у истоков абхазского кинематографа.

Вячеслав Андреевич родился в городе Гудаута Абхазской АССР в самый разгар Великой Отечественной войны в 1942 году. Его отец работал директором гудаутского хлебозавода, а мать занималась домом и воспитанием детей. Интерес к творчеству у Аблотия возник с малых лет. Он увлекался и пением, и танцами и многими другими творческими проявлениями. Подспорьем этому послужило материнское воспитание.

«Вечерами мы собирались дома и просто так пели песни. Еще любили походы в кино. Помню гудаутский кинозал, засыпанные гравием скамейки и военные фильмы. Для нас тогда это была большая иллюзия».

Однако к этим увлечениям ни сам Вячеслав Андреевич, ни его близкие не относились всерьез. В послевоенный период популярностью пользовались профессии летчиков и морских офицеров. Желание стать одним из тех, кто прославит Родину доблестным именем, не обошло и юного Вячеслава.

Именно так он и сделал. Однако заслугами перед Отечеством он отличился не на военном поприще, а в кинематографе. Аблотия стал режиссером.

По окончании четвертого класса родители отправили мальчика в Гагрский лицей-интернат. Такое решение было обусловлено дисциплиной и хорошим образованием.

«Там было очень хорошо. Помню бараки — такие небольшие домики, в которых мы жили. Помню наших воспитателей и то, как они о нас заботились».

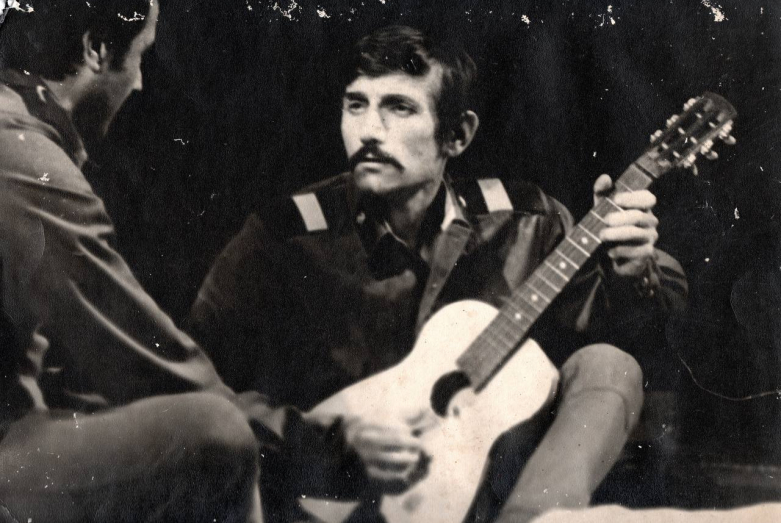

С теплотой Вячеслав Аблотия вспоминает о периоде обучения в интернате. Именно с этого времени у него начинается активная и серьезная занятость искусством — школьникам был предоставлен разный спектр направлений. Вячеслав играл в школьном музыкальном оркестре. По окончании учебы он отслужил два с половиной года в армии, после поступил в Тбилисский театральный институт на актерский факультет.

"Мы прозвали нашу группу «правнуки Станиславского». Обьяснялось это тем, что одним из мастеров у нас был Анзор Тавзорошвили, который учился в Ленинграде у известного режиссера Бориса Сушкевича, а он в свою очередь был учеником Константина Станиславского. Оттуда и пошло прозвище".

Творческая карьера будущего режиссера началась с Абхазского театра, куда он попал после окончания университета в 1968 году. Разностороннего Славу интересовало многое. Помимо основной театральной деятельности он увлекался фотографией. В его объектив попадали артисты театра, закулисье, декорации.

Способности Вячеслава Андреевича проявлялись еще в столярном деле и электрике. Он вспоминает, что при необходимости что-то починить, коллеги всегда обращались к нему.

«Слава, знай много об одном и понемногу обо всем», - вспоминает режиссер слова командира роты, которые тогда ему, еще юному солдату, запомнились на всю жизнь.

Возвращаясь к актерскому ремеслу: Вячеслав Аблотия не любил главные роли. Вернее он их играл, но больше отдавал предпочтение эпизодическим ролям, ярким и неординарным персонажам, которые появлялись на сцене на короткий период, но оставляли в сердцах зрителей неизгладимое впечатление. Театральная карьера артиста тем временем стремительно развивалась. Под руководством Шараха Пачалия совместно с коллегами по цеху Амираном Тания, Сергеем Сакания и Мажаром Зухба Аблотия открыл театр сатиры и юмора «Чарирама». Артисты объезжали страну со своими сатирическими миниатюрами, завоевывая всенародную славу и признание. Аблотия, несомненно, любил все, к чему прикладывал руку, но погоня за новыми знаниями и увлечениями тем не менее не давала покоя.

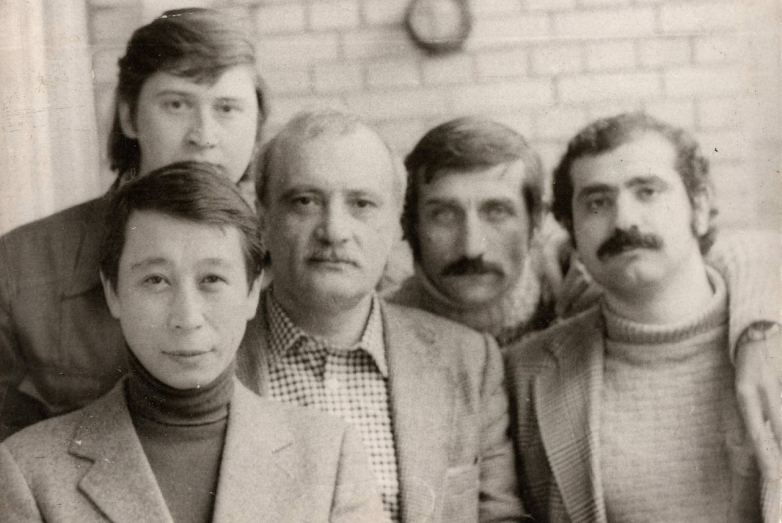

Именно так и завершился десятилетний период театральной карьеры Вячеслава Андреевича. Он ушел из Абхазского театра покорять новые вершины — отправился в Москву и поступил на высшие курсы режиссеров. С особой любовью он вспоминает времена поступления и обучения, своих преподавателей и однокурсников.

Будущие руководители групп Эльдар Рязанов, Никита Михалков и Георгий Данелия входили во вступительную комиссию и набирали комедиографов. Из 170 заявок итоговый отбор прошли 12 человек.

«На вступительном экзамене они говорят: вот у вас там, в 79-м году восстание было о присоединении к России и отсоединии от Грузии. Что-нибудь смешное расскажите на эту тему. Я думал, думал, а потом вспомнил... Был такой случай — народ сидел на площади всю ночь с лозунгами присоединить нас к России. Сидят долго, и один старик, значит, ночью проснулся и спрашивает: «Что-то похолодало, что, уже присоединили?». Члены комиссии чуть не умерли со смеху, лежали все», - вспоминает Аблотия.

Таким образом Вячеслав Андреевич после успешно пройденных вступительных экзаменов оказался в группе под кураторством Георгия Данелия. Студентов обучали Эльдар Рязанов, Никита Михалков, Андрей Тарковский, Георгий Данелия, Евгений Евстигнеев, Леонид Трауберг и другие мэтры советского кинематографа.

Лекции были интересные, узкопрофильные. У студентов было право приглашать полюбившихся спикеров и отказываться от тех, кто был не по душе.

«Мы выбирали одну-две лекции. Например, Павел Чухрай приезжал к нам пару раз. Больше группе было не интересно. Зато Тарковского мы не отпускали целый месяц. Это гениальнейший человек».

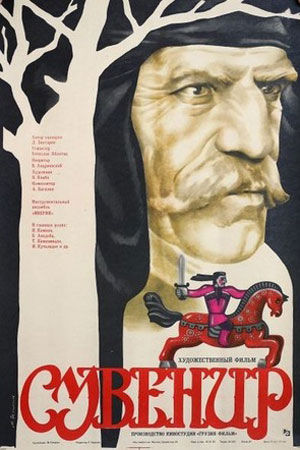

По окончании славных студенческих времен в Москве, Аблотия отправился в Грузию, где приступил к самостоятельным съемкам кино. Проработал в киностудии «Грузия-фильм» до 1989 года — именно там Вячеславом Андреевичем в 1986 году был снят «Сувенир» —первый фильм на абхазском языке . Cценарий к нему написал друг режиссера, писатель Даур Зантария.

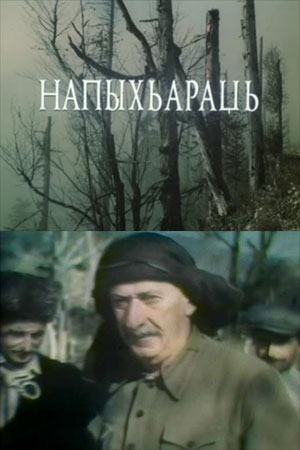

История грузино-абхазских отношений к этому времени переходила к стадии неизбежной конфронтации. Не пожелав более оставаться в Тбилиси, Вячеслав Андреевич вместе со своей семьей переехал в Сухум. В сложный для Абхазии период он сумел добиться открытия первой абхазской киностудии на базе Министерства культуры. Штат киностудии «Абхаз-фильм» состоял всего из пяти человек – нескольких художников, бухгалтера и водителя. Первыми плодами успеха студии, несомненно, можно считать фильм «Колчерукий».

Для создания картины сотрудники «Абхаз-фильма» отправились в Санкт-Петербург. Там они договорились с ленинградской съемочной группой, которую позже привезли в Абхазию. Съемки фильма завершились до известных событий 92го года, но работа по озвучке продолжилась в Санкт-Петербурге, где и состоялся первый показ. В Абхазии в это время уже шла война.

«Ленфильмовцы оказали нам большую помощь. Денег не оставалось совсем. Кто-то помогал деньгами, кто-то вещами».

Немногим позднее Аблотия вместе со своей командой перебрался из Санкт-Петербурга в Сочи. К этому времени здесь уже был организован штаб помощи беженцам и раненым из Абхазии.

«Мы дежурили днями и ночами. Вместе с Лианой Ачба встречали убитых и раненых в порту, отправляли нуждавшихся в медицинские учреждения, а тела погибших их семьям».

В это не простое время в Сочи состоялся второй показ фильма «Колчерукий».

«В ночь перед премьерой в Сочи мы подготовили баннер. Утром заметили, что его порезали. Наверняка это была провокация, но премьера все равно состоялась. Мы показали фильм всем беженцам из Абхазии. Картина была принята положительно».

По возвращении в Абхазию, сразу после освобождения Гагры, состоялась премьера фильма и в Гудауте.

«Вы представьте, идет война, народ в трауре, а мы в Абхазию комедию привезли. Конечно, я переживал о том, как публика воспримет жанр. Но все прошло просто замечательно, зрители смеялись. Возможно, для них это была возможность отвлечься от горя».

Всего Вячеслав Андреевич снял два полнометражных фильма – «Сувенир» и «Колчерукий». Все остальные его работы, как принято говорить в кино, «короткий метр».

После войны основной деятельностью режиссера стал дубляж. Этому способствовало множество причин — маленький бюджет студии и отсутствие средств из частных фондов — создавать кино в условиях финансовой уязвимости было крайне тяжело. Сложные обстоятельства положили начало новой эры в творчестве режиссера.

Аблотия приступил к дубляжу фильмов и мультфильмов. Стоит отметить, что и в этой области он преуспел и стал первым в Абхазии специалистом, дублирующим зарубежное кино на родной абхазский язык. Стоит отметить, что к настоящему времени реестр таких мультфильмов значительно пополнен. Следом началась работа над фильмами. Эта деятельность скрупулёзная, занимает много времени, требует постоянной концентрации. По словам Вячеслава Андреевича, на дубляж полного метра уходит около 6 месяцев.

«Самое сложное в дубляже – это работа с синхронным текстом. Текст нужно посадить в артикуляцию. Для этой работы необходим музыкальный слух. К примеру, если персонаж говорит «А», надо заканчивать на «А». Каждую роль я проигрываю самостоятельно, сверяя звучание и артикуляцию».

В творческой семье Вячеслава Андреевича традиции и любовь к искусству неизменны. Супруга Марина – актриса театра, дочь Анна помогает в работе над дубляжом, а сын Сандро – молодой режиссер, который уже представил абхазскому зрителю такие художественные картины, как «Айцакра», «Белая маска» и «Ведьма».

На вопрос о будущем абхазского кинематографа Вячеслав Андреевич отвечает:

«Да, будущее, несомненно, будет. Есть молодые и талантливые ребята, они работают, снимают короткие и полные метры, участвуют в международных кинофестивалях, получают призы, и это очень радует. Я неустанно повторяю, давайте отремонтируем что-нибудь, откроем кинозал. Пусть это будет - кинотеатр абхазского фильма. Представляете, каждый день иметь возможность смотреть фильмы абхазского кинематографа, устраивать бесплатные показы для детей и слушать абхазскую речь с экрана. Это, конечно, требует много финансовых вложений, но, главное, это вклад в наше будущее».

войти или зарегистрироваться.